元代前期,钧窑生产再次繁盛,达到一个高峰时期,产品数量和种类最为丰富。河南博物院和汝州博物馆高达60多公分花口长颈瓶,首都博物馆藏连座瓶就是典型代表。

釉色变化丰富,天青釉的器物有所减少,月白色器物较多。此外还有紫蓝色、褐绿色,釉色变化多端,釉的流动性很强,呈现出多种色彩,常有白色或灰蓝色的针状结晶,即所谓的「兔丝纹」。

由此可知钧瓷从蒙古时期到元在北方地区流行,这时期钧窑是—种既美观,又易于制作的一类产品。

元后期钧窑生产平稳发展,这时期器物产量依然较大,主要是碗盘类器物,有少量大香炉、梅瓶和连座瓶等。胎质釉色和元前期大致相同,普遍都有垂釉、积釉现象。

偏紫色釉是神屋—带钧釉最有特色的一类,有少量很美的深紫蓝色釉,这个就是文献上所说「紫若墨色」的器物,也开始有相当数量的月白色釉。

明代北方制瓷业处于衰落阶段,表现为窑场数量和分布范围萎缩,钧州窑业向钧台窑址、神屋窑区和扒村窑区集中。元末到明代初年,钧窑继续生产,闵庄窑址发现这时期的遗存,钧釉瓷器所占比例达到最高。

鸠山镇闵庄窑址发掘现场照从釉色上大体上可分三类。

第一类是继承元代前期的风格,以灰蓝、紫蓝为主色调器物。

第二类是月白、灰白为主色调。

第三类是外红釉,内天青釉的器物,数量比较少,但是这类器物都是最精致珍贵的器物。釉面常见明显乳浊状、雾状灰白斑。同时出现了一些施釉到底,足端平切,足壁矮宽,修足规整的器物,表现出精心制作,追求高质量的特点。

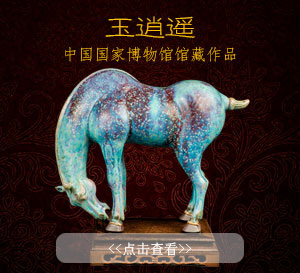

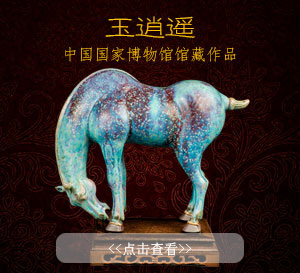

钧窑产品中最受人瞩目的还是陈设类花器,也被称为官钧瓷器。西方人称为带数目字钧瓷(Numbered Jun),特指戳印或者刻有汉文数目字一到十的出戟尊、各式花盆和盆托等钧釉制品。由于这类钧瓷大多数是传世品,本世纪以前基本上没见到窑址以外的出土品。

当今学者把它称为「传世钧窑」。清宫旧藏的钧窑瓷器以这类器物为多,后世所指「五大名窑」的钧窑,也主要指这类器物。从明代中期开始出现对钧窑的记载,也主要是记载这种带数目字的钧窑,且对其比较赞赏。这类钧瓷其实主要是用作花器,渣斗式花盆和仰钟式花盆,造型和近代花盆相似;出戟尊是南宋以来兴起的插花花瓶的样式,而被称为鼓钉洗、葵花洗、菱口洗的器物,都是相应形制花盆的盆托,并非文具或陈设器。