名家心语:在古钧台旁边制瓷,常会有一种心灵的感应:用心制瓷,瓷就会给你更多的回报;以诚待人.客户就会向你投以更多青睐的目光。纳千年传统火艺,触现代美学情趋,挖更深文化内涵,推钧瓷艺术迈向新的高度!

蔡胜利给人的感觉是热情、豪爽和真诚。与其倾心交流,既能感受到商家的精明,又能体会到艺术大师的率真。

蔡胜利不是神垕人,但命运又让他与钧瓷结了缘。1972年,蔡胜利高中毕业,经过两年插队锻炼,被分配到了禹县钧瓷一厂,在钧瓷车间一干就是6年,直到1979年调回禹州。在钧瓷车间,19岁的他师从著名钧瓷艺人周友,主要从事钧瓷的注浆工作。这是一种较重的体力活儿,但每每看到一件件成型的作品经过素烧、釉烧等程序后变得五颜六色、雍容华贵,蔡胜利总是惊叹钧瓷世界的奇妙。这也是他第一次与钧瓷结缘。

就在蔡胜利感受着钧瓷世界的奇妙时,他的祖籍原禹州市城关镇北街大队被确定为宋钧官窑遗址,著名陶瓷文物考古专家赵青云正带着一支考古队在那里挖掘,而这支考古队的工作人员之中,就有蔡胜利后来的妻子——当时9岁的年轻姑娘胡志平。再后来,宋钧官窑遗址成了禹州市钧瓷博物馆,北街大队也更名为古钧台居委会。家乡的变迁使蔡胜利对钧瓷的历史有了新的认识,这是他第二次与钧瓷结中华民族团结瓶缘。

1994年,已在禹州市金属公司工作多年的蔡胜利面临着一次人生选择。当时,古钧台的领导找到他,希望他能在自己的村里办一座钧窑。这不仅因为蔡胜利早年接触过钧瓷,更重要的是他的家乡就与宋钧官窑毗邻。曾在考古队工作过的妻子坚定了他的信心,就在那一年,蔡胜利夫妻俩在家乡建起了古钧台钧窑。用古钧台命名自己的窑口,不仅是因为占了天时,更重要的也是对自己的一种激励。

尽管蔡胜利与钧瓷有如此多的缘分,但真正开始试烧钧瓷时,仍然遇到了许多难以想象的困难,因为他毕竟没有真正了解钧瓷。起初他主要依靠聘请的几个师傅,但技术的保守使他很难掌握钧瓷窑变的真正奥妙。于是,蔡胜利夫妻俩就从配釉、烧成一步步学起,烧窑师傅坚持多长时间,他们就陪多少时间。从冬到夏、从春至秋,他们不断琢磨不同时期的火温控制、不同季节的火温变化。为了熟悉釉料的配制,他们将常用的原料反复配比,反复试烧,不仅掌握了配釉的核心技术,而且试验出了几种其他窑口难以烧成的釉色。他们研制的月蓝釉,似蓝天清澈,如明月玉润,在市场上颇受好评。

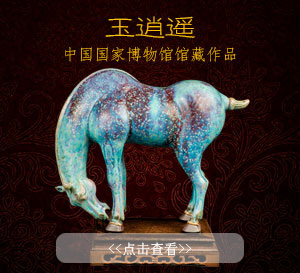

在创作实践中,蔡胜利思考最多的是钧瓷的创新。他认为,在注重釉色厚重、窑变自然的同时,必须突出造型的变化。2005年是新中国成立56周年,2005年4月至5月,中国国民党主席连战、亲民党主席宋楚瑜亲自率团访问了大陆。面对具有历史意义的和平之旅,蔡胜利兴奋之余,经过几个月的巧妙构思,精心设计出了具有时代特征的“中华民族团结瓶”。该瓶底部为万里长城图案,中部有56个圆球紧紧相偎,意喻56个民族在党的领导下心连心、手拉手,共同构建和谐社会的决心。顶部为向日葵与和平鸽,寓意海峡两岸和平统一。2005年9月30日,蔡胜利来到北京,将这一代表民族团结、造型独特的作品赠送给了北京人民大会堂,并受邀参加了有关部门在大会堂举办的“祖国万岁”——海内外杰出爱国人士国庆座谈会。10月1日,中华民族发展研究院又将这一珍贵礼品永久收藏。看到自己的辛勤劳动得到承认,钧瓷在首都有如此崇高的地位,蔡胜利感到特别欣慰。

闲暇时,蔡胜利特别喜欢到古钧台附近的宋钧官窑遗址看看,感受当年宋钧作为皇家御用珍品的尊贵。每当这时,他总感到自己肩上担子的沉重。他常常告诫自己,用古钧台的名字建窑,不仅仅是为了名字的响亮,更意味着一种责任、一种追求!