名家心语:神钧宝瓷唯在禹州(钧州)神垕方能烧成,必与当地水土有关.考之古史,钧州神垕之自然条件“岗峦岩壑瑰奇,林木泉石深邃”,曾出现过中国传统文化称美之瑞兽——驺虞。此可征之于史,神垕至今犹有其庙、桥存焉。神火炼就钧釉千彩,后土塑活瓷艺万朱。生于斯、长于斯之吾辈,肩负传承光大钧瓷之重任、一切付出之努力,皆为神钧宝瓷走进万民之家。

身着西装,讲起话来慢条斯理,苗长强给人的感觉温文尔雅。苗长强的父亲苗锡锦,参与了新中国成立后钧瓷恢复生产的全过程,对古代钧瓷的历史谙熟于心。中国钧瓷史上的第一部志书《钧瓷志》就是由其主编的。苗锡锦的这份经历对于苗长强的钧瓷生涯无疑十分重要。

苗长强刚懂事的时候,有一天,在禹县国营瓷厂工作的父亲将一个滚釉的活环瓶带到家中搞研究,使得苗长强能够第一次近距离观察钧瓷。活环瓶上滚动的釉汁所散发出来的艳丽色彩竟让苗长强看得如痴如醉,从那一刻起,苗长强就有了一种感觉,这辈子属于钧瓷了。

1980年,高中毕业的苗长强来到了镇办新华瓷厂。当时的新华瓷厂主要生产建筑卫生瓷,在技术科工作的苗长强主动请缨,要求试烧钧瓷。他拜卢家传人卢正兴为师,尝试着设计了炉钧窑炉。这是苗长强第一次真正接触钧瓷,也是新华瓷厂首次烧制钧瓷。在试烧炉钧的同时,他还在父亲的帮助下建起了大立方的煤烧窑炉,并对钧瓷的各项工艺有了初步把握.1985年,已是厂技术科副科长的苗长强脱产来到西北轻工学院,主修陶瓷理论。在学院的两年里,他重点研修了釉的成色机理以及化学组成对配釉性能的影响。初涉钧瓷的苗长强知道,釉是钧瓷的灵魂,正是有了钧釉难以预料的窑变,才有了钧瓷的巧夺天工。

从1987年开始,苗长强三次建窑,逐步实现了自己光大钧瓷的理想和宏愿。第一次,他在自己的家中建起了一座4立方米的煤窑,开始了自己的创业历程;第二次,1993年,随着规模的扩大,他在离家50米远的地方租了1亩半地,建了一座9立方米的新窑;第三次,2000年,在镇的东部,他租10亩地建了5座窑炉。当年创业的时候,苗长强和妻子雷桂彩两人承担了钧瓷烧制的全部工作,不满两岁的儿子没人照看,就将其放在一口大缸里。夫妻俩在造型和施釉时,相伴的常常是儿子的哭声。

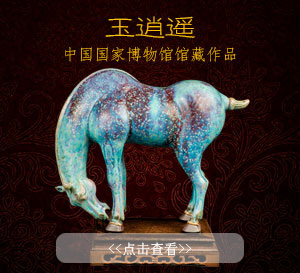

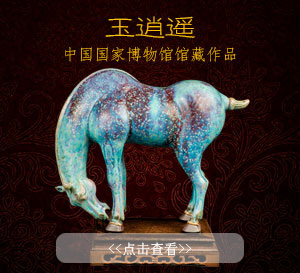

苗长强烧制的钧瓷,釉色艳美,色彩富于变化,尤其是经常出现十分难得的鸡血红釉。鸡血红釉红得莹润,富有层次,宋时偶有出现,但非常难得。鸡血红釉之所以难得,原因一是成色机理难以掌握,二是窑炉的气氛不易控制。苗长强在传统钧红釉的基础上,反复调制釉方,并使自己研制的釉方适应液化气窑炉新的烧成机制,终使名贵的鸡血红釉焕发出新的光彩。在重视釉色的基础上,苗长强还拜著名艺术大师韩美林、天津美院教授王家斌及尹德民等人为师,不断革新传统造型,使造型与时代的节奏合拍。在专家们指导下创作的“龙马精神”、“大脚羊”、“龙首尊”等作品,尤其是“龙马精神”,似龙非龙,似马非马,但龙的风骨、马的灵动却给人们带来无限遐想。近年来先后创作的“邹虞——八方进宝瓶”、“寿桃”、“龙首尊”等造型,尤其是“邹虞——八方进宝瓶”,主动迎合人们镇宅避邪、招财进宝、安定兴旺的心理,在继承传统的基础上使名贵的鸡血红釉焕发出新的光彩。在重视釉色的基础上,苗长强还拜著名艺术大师韩美林、天津美院教授王家斌及尹德民等人为师,又有更大的改进,把神垕众人称羡的瑞兽邹虞、元宝与花瓶巧妙结合,形成了一件更具神秘色彩的艺术品。他的这些作品一上市都赢得了社会好评。

当然,最让苗长强引以为荣的,是自己烧制的一对“玉龙腾飞”特大花瓶。1999年,云南世界园艺博览会开幕,世界90多个国家在那里建馆,并展示自己最有特色的艺术珍品。苗长强历经数月烧制的这对高2.1米的特大花瓶,因釉色浑厚、变化独特,在几十种备选的艺术品中脱颖而出,作为河南的艺术珍品,被永久陈列在中国展馆一楼大厅最显著的位置。全国人大常委会原副委员长王光英看了这对花瓶,挥笔题写了“巧夺天工”四个大字。此外,与其父苗锡锦、著名艺术家李广明共同烧制的“和平友谊鼎”,被珍藏在八达岭长城一显著景点北兵营门前,也是苗长强颇引为自豪的事。

谈到钧瓷的发展,苗长强认为,当务之急是规范管理。上一个窑口容易,但烧制出一件精美的艺术珍品很难。厂家必须上规模,一个没有规模、缺乏技术力量支撑的窑口,很难出精品,但却很容易砸钧瓷的牌子!

获奖情况:

1999年制作的“寿桃”,在河南省首届陶瓷艺术品创作评比中荣获一等奖。

1999年制作的“玉龙腾飞”大花瓶被昆明世博园中国馆珍藏。

2004年创作的“出戟尊”、“荷口盘”荣获全国旅游商品交易博览会金奖。

擅长领域:新釉色、新造型的研制与开发。

釉色特点:传统鸡血红釉、唐钧釉为主。

造型特点:传统、仿古造型为主。

烧成方式:气烧.兼用煤烧。

常用底款:苗家钧窑、苗锡锦印、苗长强印。